« Vous m’avez l’air bien faraud, jeune homme ! » m’avait dit Pierre-Paul Grassé une des rares fois où je l’ai rencontré. Faraud, je l’étais et sans doute bien plus encore. Car entré au CNRS j’avais choisi dans mon inconscience comme sujet d’une thèse dont il était le patron « le Peuplement entomologique du Tibesti ».

Je dus déchanter bien vite, car si j’embrassais relativement bien la flore du massif en aidant de mon mieux Pierre Quezel qui en avait entrepris l’inventaire, la faune est à une autre échelle et je dus rapidement réaliser que j’étais incapable d’en venir à bout. Les variations saisonnières m’imposaient de nombreux voyages hors de portée des allocations que m’octroyait mon organisme de tutelle et je dus avoir recours au soutien d’un ami général d’intendance Dispons, entomologiste de renom, qui intervint pour me permettre d’utiliser des avions militaires, et ce à moitié prix.

J’avais aussi forgé le projet de me marier. A cette annonce, le professeur Eugène Séguy, alors titulaire de la chaire d’Entomologie du Muséum, me convoqua dans son bureau et me déclara solennellement : « Monsieur, vous êtes un savant, si vous vous mariez vous serez perdu pour la science ! ». Je passais outre cet avertissement et je m’en félicite car si je ne suis plus un savant je suis toujours marié avec la même épouse qui m’a toujours prodigué son affection et son soutien.

Ces deux phrases ont scellé à jamais mon destin. Désormais engagé dans une aventure familiale je devais trouver assez de ressources pour faire bonne figure. Un drame se nouait au laboratoire d’Agronomie tropicale de Portères où j’avais posé mon havresac, un bâtiment rue Cuvier, presque neuf, tout de briques rouges. Là se trouvaient les chaires de l’époque dite coloniale qui tendaient à se fissurer à l’image de l’Empire français. Des plafonds s’écroulaient à la grande inquiétude du personnel qui vaquait en dessous. Cette situation avait l’avantage de libérer de la place et c’est là que je fis connaissance et me liais d’amitié avec Emile Lavabre dont le bureau était réfugié sous un dais de poutres destinées à prévenir tout incident.

Il faut dire que j’achevais mon dernier voyage au Tibesti. La base aérienne française de Fort-Lamy, aujourd’hui N’djamena, était repliée sur Douala. Je m’étais lié d’amitié avec le capitaine Reymond, neveu d’un de mes anciens compagnons d’escapades André Reymond qui s’était illustré dans la Croisière Jaune. Il pilotait un vieux Junker hérité de la dernière guerre avec lequel il ravitaillait les postes militaires du Nord-Tchad. Tout se passait bien au départ, mais avec la chaleur en fin de matinée les quartiers de bœuf non réfrigérés répandaient une odeur pénible. Il fallait se précipiter à l’avant lors du décollage pour faciliter l’essor de l’appareil. A Koro-Toro par exemple le terrain, coincé entre deux dunes, nécessitait l’intervention de toute la main-d’œuvre disponible pour pousser l’avion reculé dans le sable au maximum. Ce casse-cou en revenant de Bardaï au Tibesti avait eu l’idée saugrenue de faire un tour dans le Trou au Natron, à 2000 mètres d’altitude. Avec les rabattants, impossible d’en sortir, il crut sa dernière heure arrivée jusqu’au miracle d’une ascendance libératrice.

Je pris donc le dernier vol pour Douala. Le pilote, était-ce Reymond ou un autre ? Toujours est-il qu’en mon honneur il me fit visiter le Cameroun vu du ciel. Je fus ébloui. Des montagnes couvertes d’épaisses forêts vert-pomme se reflétaient dans des lacs de cratère bleu turquoise. On était loin des caldeiras desséchées du Tibesti, ne recelant que du natron. Je jurai en moi-même d’y retourner un jour.

Je pris donc le dernier vol pour Douala. Le pilote, était-ce Reymond ou un autre ? Toujours est-il qu’en mon honneur il me fit visiter le Cameroun vu du ciel. Je fus ébloui. Des montagnes couvertes d’épaisses forêts vert-pomme se reflétaient dans des lacs de cratère bleu turquoise. On était loin des caldeiras desséchées du Tibesti, ne recelant que du natron. Je jurai en moi-même d’y retourner un jour.

Et Lavabre qui recherchait un entomologiste pour Yaoundé ! Sans hésiter je fis acte de candidature, aussitôt acceptée, et fis ma demande de détachement auprès du CNRS. Tout allait pour le mieux. Mais le fleuron de l’IFCC était la Côte d’Ivoire, Bingerville, un must d’où tout était sorti, c’est finalement là qu’on voulait m’affecter, croyant me faire beaucoup d’honneur. A l’incompréhension de tous je refusai énergiquement et il me fallut me battre pour être nommé dans un établissement moins en vue, mais au Cameroun.

Cette décision, je ne l’ai jamais regrettée. Nous avons été accueillis avec beaucoup de bienveillance par le couple Braudeau, alors responsables de la Station de recherches agronomiques de Nkolbisson. Je n’ai jamais oublié la gentillesse, le soin qu’ils ont apporté à notre installation. Nous leur sommes toujours restés reconnaissants et leur douloureuse retraite nous a beaucoup affectés.

Mais je n’étais pas préparé à la suite. J’ai vite compris le sens de mon affectation. Le Centre agronomique était partagé en deux, une moitié dévolue à l’Ecole d’agriculture dont l’enseignement géré par la FAO était internationalisé. Or le titulaire de l’entomologie appliquée, le professeur Guido Nonveiller, de nationalité Yougoslave, s’intéressait vivement aux Mirides du cacaoyer, ce que l’IFCC voyait d’un mauvais œil, question de chapelle. On comptait donc sur moi pour évincer l’intrus.

Il était évident que je ne faisais pas le poids. Aventurier du désert, j’ignorais tout du cacaoyer et encore plus des punaises qui l’habitent. Ce collègue, plus âgé que moi, avait aussi plus d’expérience. Quand un agronome de passage me demandait ma spécialité en entomologie, je répondais naïvement « les Carabiques », famille dont l’impact en agriculture est pratiquement nul, à l’exception peut-être du Zabre des céréales, absent du Cameroun et pratiquement disparu d’Europe sous la pression des insecticides. Cette réponse me valait au mieux un sourire amusé et coupait court à la conversation.

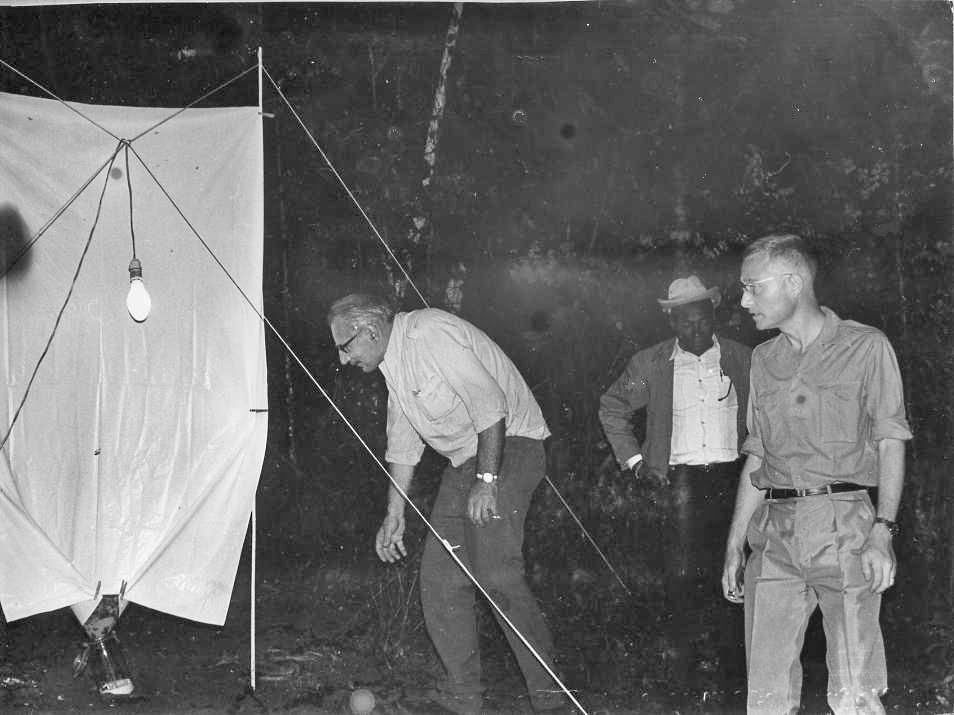

Pourtant Guido et moi, à la surprise et peut être à la déception générale, devinrent rapidement les meilleurs amis du monde. Il faut dire que les entomologistes ont souvent des points d’ancrage ignorés de tous. Or la spécialité de Guido Nonveiller était en fait les Mutillides, famille elle aussi dépourvue totalement d’intérêt au plan agricole. Il avait orienté le personnel de son laboratoire vers la collecte de ces précieux insectes dont une des particularités est la différence profonde entre les deux sexes en sorte que mâles et femelles d’une même espèce étaient souvent décrits sous des noms voire des genres différents. D’où une prime majorée lorsque les insectes étaient capturés en accouplement. Je ne tardai pas à intéresser de même mon personnel aux Carabiques.

rapidement les meilleurs amis du monde. Il faut dire que les entomologistes ont souvent des points d’ancrage ignorés de tous. Or la spécialité de Guido Nonveiller était en fait les Mutillides, famille elle aussi dépourvue totalement d’intérêt au plan agricole. Il avait orienté le personnel de son laboratoire vers la collecte de ces précieux insectes dont une des particularités est la différence profonde entre les deux sexes en sorte que mâles et femelles d’une même espèce étaient souvent décrits sous des noms voire des genres différents. D’où une prime majorée lorsque les insectes étaient capturés en accouplement. Je ne tardai pas à intéresser de même mon personnel aux Carabiques.

Ainsi nous nous accommodâmes bien vite de cette complicité de larrons en foire. Je me cantonnais dans le Café et le Cacao, Guido dans les cultures vivrières du Nord Cameroun ce qui lui valait la possibilité de fréquents voyages qui l’arrangeaient fort.

Je dois dire que je n’ai conservé que de bons souvenirs de mes séjours au Cameroun qui ont duré 10 ans. Certains m’ont beaucoup enrichi au point de renoncer à des congés en France. Avec Guido nous avons escaladé le Mont Cameroun, avec Maxime Lamotte, Daniel Lachaise, Jean David et quelques autres le Mont Oku et sa forêt de Podocarpus. Avec ma femme et des amis nous visitâmes le Nord. Des collègues du Muséum sont venus me rejoindre, Michel Boulard, Danièle et Loïc Matile, avec eux et bien d’autres nous avons exploré le Cameroun dans ses recoins, d’Ouest en Est, du Nord au Sud. Je ne dois pas oublier Jean-Louis Amiet.de l’Université de Yaoundé, un amoureux lui-aussi du Cameroun au point d’avoir refusé tout autre poste, ni René Letouzey, à l’origine de l’Herbier national du Cameroun, qui m’a initié à la forêt primitive, ni encore Philippe Darge, directeur de l’Ecole nationale d’administration et féru de lépidoptères, qui en tant que magistrat nous évitait bien des ennuis avec la police locale, toujours à l’affut de rançonner quelque blanc. J’ai récolté une importante collection déposée en bonne place au Muséum qui comporte de nombreuses nouveautés dont beaucoup restent à décrire. Car j’ai perdu en chemin la notion d’espèce pour ne plus reconnaître que des populations.

Je n’ai pas pour autant négligé ma mission, même si en toute honnêteté je n’ai guère fait progresser la connaissance en matière de café et de cacaoculture. On nous avait surnommé la brigade des aléas, ce qui signifie qu’on faisait appel à nous à chaque catastrophe. Il y avait aussi les essais en champ où nous étions sollicités chaque fois qu’une nouvelle molécule apparaissait sur le marché. Mais il me fallut attendre la retraite pour que, missionné pour le scolyte du café au Kivu par la FAO, je réalise enfin que les plantes comme les humains résistent mieux aux maladies lorsqu’elles sont en bonne santé. L’insecticide détruisant les équilibres biologiques, l’apport d’engrais se montrait plus efficace que des pesticides, surtout lorsqu’il s’agit de foreurs bien à l’abri dans leurs galeries. Mais le constat ne séduisit personne, surtout les financeurs. Il resta sans lendemain.

J’ai déjà rapporté par ailleurs quelques anecdotes du Cameroun. Une seule m’a laissé un peu d’amertume. Nous n’avions pas connu les évènements de 1968 puisque nous étions outre-mer. Nous les avons seulement ressentis à la venue de nouveaux arrivants.

Pour bien des collègues plus âgés, je n’étais jusque-là qu’un jeune sot. J’étais brutalement devenu un vieux c…

Ajouter un Commentaire