Célibataire au CRA de Bambey, j’évacuais mon trop plein d’énergie prioritairement à mon travail, en second lieu aux loisirs : pêche sous marine dans l’océan, tennis, chasse.

Pour ces évasions mon partenaire préféré n’était pas un camarade du centre de recherches, mais un électricien dakarois, Louis Senescat, qui venait fréquemment y procéder à des installations électriques, ce qui l’amenait chaque fois à résider à notre campement, le « Manobi Club » pour plusieurs jours. Il était l’un de nos familiers et partageait nos distractions. Habitant l’île de Gorée où son épouse était directrice d’école, il était mon compagnon idéal de plongée ; nous restions deux à trois heures dans l’eau, le matin et l’après-midi, même en hiver ; nous en sortions alors transis de froid, mâchoires serrées, visages bleus.

Grand, costaud, puissant, il était bon joueur de tennis. Son service canon, son coup droit tranchant faisaient souvent le point. En revanche, il ne se déplaçait pas rapidement et n’avait pas non plus un sens aigu de l’anticipation ; si bien que nos parties étaient équilibrées, interminables, et que je l’emportais parfois, à l’usure ! Etant mon aîné d’une douzaine d’années et résidant à Dakar depuis longtemps, il avait une grande expérience de l’ex-AOF où il avait partout bourlingué au cours de grandes chasses. Il en racontait volontiers ses exploits, dignes de Tartarin, mais il n’avait encore jamais pu afficher à son palmarès ni lion, ni éléphant, ces deux rois de la jungle africaine. Sur le petit gibier, il avait le coup d’œil et la gâchette rapides, ce qui lui valait des succès réguliers.

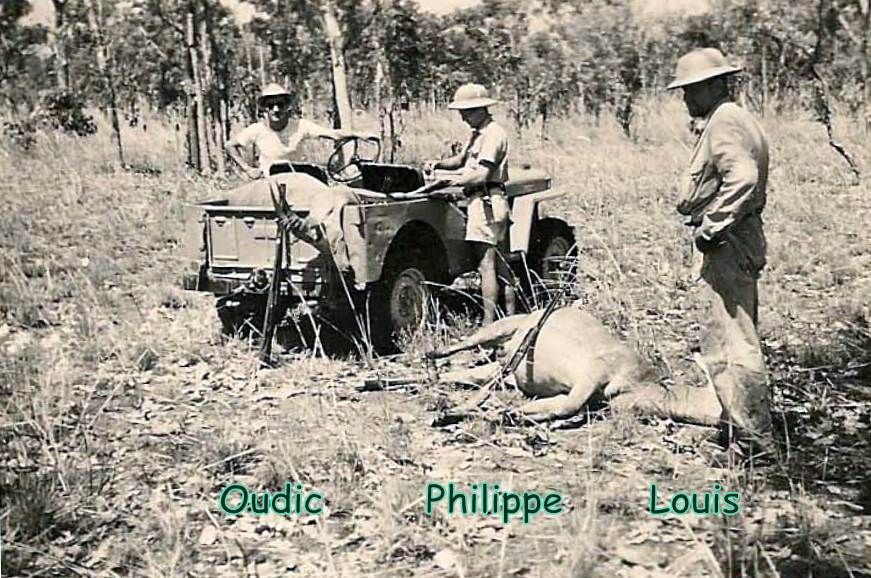

Nous avions tous deux sympathisé avec le jeune J.P. Oudic, chef de chantier d’une entreprise de travaux publics chargée de construire, dans les règles de l’art, une route goudronnée de 2,5 km reliant le centre au village. Il avait passé plusieurs semaines au Manobi Club avant d’être appelé à un autre chantier plus important dans la région de Kayes, aux limites du Sénégal et du Soudan français (aujourd’hui Mali).

Oudic nous écrit que la région est giboyeuse et nous invite à y venir.

Louis possédait une Jeep tous terrains parfaite pour aller à l’aventure. Il me propose de l’accompagner et le mois de février étant assez creux, j’obtiens un congé sur place de quinze jours. Le projet de Senescat était de passer chez Oudic, puis de poursuivre d’un trait sur Bamako, Ouagadougou et enfin Diebougou, et au-delà, aux confins très peu habités de la Haute Volta et de la Gold Coast (aujourd’hui Ghana). Il s’y trouverait des éléphants. Mon compagnon était équipé de pied en cap : rangers, treillis camouflage, fusil calibre 12 pour le menu fretin, et surtout grosse carabine 10,75 Moser dont la balle meurtrière pouvait stopper un lion en pleine course ou coucher à terre un buffle sans rémission. L’arme était considérée comme idéale pour l’éléphant, à la condition de toucher un organe vital. Précieuse, elle était soigneusement glissée dans une housse de toile brune à fermeture éclair, la protégeant des poussières. J’allais oublier l’essentiel ! La vaste caisse popote compartimentée pour l’eau, la bouteille à glaçons, le sacro-saint pastis, les épices, la batterie de cuisine.

Quant à moi, je disposais de mon banal calibre 12 et d’une petite carabine Winchester 9 mm prêtée par un ami, bonne toutefois à tuer une antilope. En outre, j’emmenais ma caméra super huit en vue d’immortaliser les événements et apportais ma connaissance de la végétation et de l’environnement. Il était convenu que Louis tirait et que Philippe filmait. Nous coucherions sous la tente ou dans une case offerte par le chef de village.

Partis de bon matin, notre première demi-étape monotone nous conduisit, par une piste sablonneuse, sans portance, épouvantable, défoncée par les passages de gros camions ayant creusé des ornières redoutables jusqu’à Djourbel, puis Koungheul. Le barda rangé à l’arrière sous une bâche solidement arrimée, vitre pare-brise baissée sur le capot, torses nus, casques et lunettes de soleil, nous avions fière allure… du genre aventuriers de l’apocalypse. Nous roulions tranquillement de sorte à ménager la suspension de la voiture et à économiser l’essence dont nous n’avions que quatre jerricans de réserve. On ne pouvait s’approvisionner que dans les villes importantes sur les grands axes. Les « stations » consistaient en un simple rassemblement de fûts métalliques de 200 l desquels le carburant était extrait par une petite pompe Japy actionnée à la main. Le sable ayant fait place à la latérite, plus roulante, nous arrivâmes à Tambacounda pour refaire les pleins et une petite halte. Nous décidâmes de pousser vers Kidirah et la rivière Falémé. Au sortir de l’agglomération, il n’y avait plus de piste ; deux simples traces au centre desquelles les andropogons ou « herbes à éléphants », d’au moins 1,5 m de hauteur, nous bouchaient la vue et nous infestaient de débris d’inflorescences qui se collaient sur nos corps en sueur ; heureusement, le sol était porteur quoique parfois piégeur. A une trentaine de kilomètres/heure, nous atteignîmes les chutes du Felou, où nous camperions. En tenue d’Adam, nous nous délectâmes longuement de la douche bienfaisante et réparatrice. Louis en revint éberlué, émerveillé, ébahi, d’avoir par hasard côtoyé un jeune berger nomade dont, affirmait-il, le membre viril en érection arrivait au nombril ! Bigre ! Louis n’avait pourtant aucune ascendance marseillaise. Avait-il la berlue ? Etait-il jaloux ?

En cours de route, j’avais tiré un céphalophe, cette ravissante petite et discrète antilope, « biche-cochon », ressemblant à un minuscule kangourou, au train arrière si développé qu’elle effectue des bonds spectaculaires, inimaginables pour un animal de taille si modeste. Tandis que Louis préparait la tente et le feu, je la dépeçais, la vidais et la découpais. Doublée d’un pastis bien frais, elle fit notre régal.

A la recherche du lion

Il nous fallut toute la journée du lendemain pour trouver notre ami Oudic perdu, comme nous, dans la boucle du Baoulé. Isolé en pleine brousse, il y avait aménagé un campement « tout confort » à Trokoro ! Levés avant l’aube, dans l’espoir de débusquer le lion à son réveil, nous partîmes en compagnie d’un manœuvre et d’un moniteur du chantier connaissant bien le secteur ; la présence du lion avait été signalée à proximité. Louis en tête avec sa grosse Moser, nous derrière en file indienne. Le jour pointait quand nous entendîmes le premier rugissement rauque, sourd, lointain suivi de plusieurs autres. Surprise ! Combien étaient-ils ? Où étaient-ils ? Nous avaient-ils flairés ? La lugubre symphonie était entrecoupée de sîlences angoissants. Il n’y avait pas le moindre souffle de vent. On ne pouvait savoir si la troupe se trouvait à des centaines de mètres ou beaucoup plus proche. Cette ignorance du sens d’où pouvait venir le danger en cas d’attaque soudaine me glaçait les tripes. Je serrais tout de même bien fort ma vaine et inutile petite Winchester. On ne sait jamais… au cas où… presqu’à bout portant… elle me serait salutaire. Le rugissement des femelles était légèrement plus aigu, plus court et plus fréquent.

- Ils sont allés boire à la rivière, dit le moniteur bambara ; ils s’éloignent ; suivons-les, rattrapons-les !

- Mais combien sont-ils ? A les entendre, au moins deux douzaines. C’est ultra dangereux, nous n’avons qu’une arme valable.

- Une petite dizaine, à peine ; d’instinct, ils se mettent à distance de l’homme.

Nous marchions, lentement, prudemment, évitant les découverts. Le soleil était déjà haut sur l’horizon ; ses premiers rayons nous faisaient transpirer (à moins que ce ne soit la trouille) et nous troublaient malencontreusement la vue dans la direction où nous progressions. Nous repérâmes une tanière familiale, à l’ombre de grands arbres ; les herbes couchées étaient jonchées de déjections blanchâtres, enchevêtrées de poils, imprégnées d’une odeur révélatrice. Ils n’étaient pas loin, c’était sûr ! Nous abordons bientôt le lit de la rivière où leurs traces sont manifestes sur le sable. Les rugissements se font plus rares, plus lointains, puis cessent subitement.

- C’est bizarre ! D’ordinaire les lions défendent farouchement leur territoire vis-à-vis de n’importe quel intrus ; mais ceux-ci, visiblement, s’éloignent carrément. Je ne pense pas qu’ils nous fuient. Très probablement, ils sont à la chasse ; nous ne les rejoindrons pas ; c’est fichu pour aujourd’hui ; rentrons, nous dit le moniteur.

- Senescat était réticent et grognon. Il rêvait d’enrichir ses trophées de la peau du roi des animaux. Il était là pour ça ! L’occasion était belle mais manquée. Déçus, dépités, nous regagnâmes le campement.

Au jugé dans le tas

Le café avalé, Oudic nous convia à monter dans son beau Landrover décapotable, grand ouvert, et à parcourir la brousse avant le repas de midi. Il s’agit d’une steppe arborée, d’une sorte de savane parc ouverte, assez claire ; la végétation essentiellement graminéenne est dense et sèche. Oudic conduit doucement, Louis à son côté ; je suis seul, derrière, en surélévation, assis sur le dossier de la banquette, caméra et Winchester à portée de main, l’œil aux aguets. Abordant une clairière bien dégagée, nous y déclenchons la fuite d’une harde de bubales de plusieurs centaines de têtes. Oudic appuie légèrement sur le champignon. C’est plutôt à moi de jouer, la Moser de Louis n’étant guère adaptée. Je me cramponne de mon mieux avec mes jambes pour amortir cahots et soubresauts, gardant les mains libres, serrées sur ma carabine. La Landrover se rapproche de la queue du troupeau, lancé dans une course éperdue. Impossible de viser ! A moins de cent mètres, je tire dans le tas. Pif ! Paf !

- Loupé !

- Non ! Un grand bubale mâle est à terre ; un autre à la traîne, courant sur trois pattes. Il est atteint au postérieur gauche qui est brisé et oscille lamentablement comme un pantin désarticulé ; la pauvre bête ne peut plus galoper ; elle fait néanmoins des efforts désespérés pour ne pas décrocher du peloton. Mais en vain… elle s‘écroule ; Oudic stoppe à proximité ; je m’avance dans l’intention d’abréger ses souffrances ; dans un ultime sursaut, elle se relève et fonce sur moi ; je lui tire une seconde balle qui la culbute irrémédiablement dans un joli roulé-boulé. Il nous fallut nous reprendre à trois fois pour amener ces animaux encore tout chauds, pesant largement chacun 200 kg, au bord de la voiture puis pour les soulever à plus d’un mètre sur la banquette arrière. Oudic les saisit par la tête et une corne ; moi par la queue et les pattes arrières ; Louis par le thorax.

Oh hisse ! Oh hisse ! Impossible.

Nous n’allions tout de même pas laisser là ces bêtes abandonnées aux hyènes et aux charognards ! Redoublant d’efforts, nous pûmes finalement les monter sur l’arrière de la voiture dont elles occupèrent toute la place. Je dus me tenir debout, accroché au dossier du chauffeur durant notre retour au campement.

Nous n’allions tout de même pas laisser là ces bêtes abandonnées aux hyènes et aux charognards ! Redoublant d’efforts, nous pûmes finalement les monter sur l’arrière de la voiture dont elles occupèrent toute la place. Je dus me tenir debout, accroché au dossier du chauffeur durant notre retour au campement.

Il fut salué triomphalement, par acclamations, la viande étant d’une triste rareté dans l’ordinaire des Africains. Nous leurs laissâmes les bubales, y compris les trophées, moyennant seulement quelques côtelettes qu’ils nous préparèrent volontiers, grillées, assorties de patates douces, tandis que nous dégustions le pastis, à l’ombre, tranquillement. Grâce à son frigidaire canadien de marque Servel, fonctionnant au pétrole, Oudic nous réapprovisionna en glaçons à cette occasion. Nous étions ragaillardis et nous dévorâmes avec appétit ces fines et délicieuses côtelettes toutes fraîches, au goût de noisette. L’estomac satisfait et, par habitude, nous nous accordâmes une petite sieste. Dans le même temps les manœuvres se régalaient de viande, ne laissant que les os. Sous les tropiques, sans frigidaire, on ne peut la conserver 24 heures ; il faut vite la consommer ou la sécher, à l’abri des mouches.

Un dur à cuire

Repus, reposés, nous reprenons la Landrover un peu avant cinq heures du soir, dans la seule intention de nous promener, de filmer. Nous dérangeons une immense famille de cynocéphales qui crient et gesticulent tant et mieux. Nous les observons sereinement alors qu’ils courent autour de nous dans tous les sens, manifestant leur effroi et surtout leur mécontentement, en mimiques et gestes désordonnés. Les plus trouillards sont restés dans les branches qu’ils agitent hardiment. Les plus audacieux avancent, reculent, avancent de nouveau enhardis par notre passivité, grognent, soufflent, bondissent sur place, montrent leurs crocs étonnement puissants et acérés.

- Attention, dit Louis, s’ils s’encouragent, ils peuvent devenir agressifs, dangereux, nous encercler et fondre sur nous. Voyez comme ils sont nombreux !

A cet instant, d’ailleurs, un gros mâle progresse vers nous, belliqueux. Louis saisit ma carabine et l’abat. Telle une volée de moineaux la troupe déguerpit, s’éparpille, disparait. Nous examinons de près l’animal mort qui pèse allègrement ses 60 kg. La viande de singe n’étant pas consommée par les Bambaras, nous abandonnons le cadavre à son triste sort. Louis nous enseigne que notre pause aurait pu nous couter cher.

La promenade continue ; sous le poids de la chaleur, la brousse est totalement calme ; la plupart des animaux s’assoupissent, restant debout dans un demi-sommeil, quelques sentinelles éveillées se tenant en alerte. La nature parait vide. Notre coup de feu a peut-être éloigné la faune, la dispersant au loin.

Mais où ?

Nous errons dans la brousse dénués de tout repère. Sans nous en rendre compte, nous sommes entrés dans un méandre du fleuve Baoulé.

- Un song ! s’écrie soudain Senescat.

- Où cela ?

- Là-bas, sur la droite, derrière le buisson d’arbustes. Je le vois, immobile. Chut ! Taisez-vous !

- Qu’est-ce que c’est qu’un song ?

- La plus grande antilope de la steppe tropicale, de la taille d’un mulet. C’est l’appellation locale.

- Pas du tout, conteste Oudic qui avait approché la voiture, c’est un buffle ! Un gros buffle de savane, un solitaire, l’animal le plus redouté de cette jungle.

Effectivement, il s’agissait d’un superbe spécimen de six cents ou sept cents kilos, au pelage brun sombre, tirant sur le rouge. Ces animaux isolés, écartés du troupeau, sont irrémédiablement jaloux de leurs territoires exclusifs, sûrs de leur puissance, même devant le lion, et particulièrement redoutables. Ils sont féroces, n’ont peur de rien. Cette espèce est de plus grande taille que celle de leurs cousins des forêts humides.

Notre buffle, dérangé, relève la tête, la secouant rageusement, jaugeant les intrus. Oudic a arrêté la voiture, ou plutôt elle a calé toute seule, après un énorme « Wroum » de l’accélérateur. Le buffle maintenant nous fait face, à une trentaine de mètres. Juché sur le haut de la banquette arrière, caméra en mains, je jubile. Louis va l’étendre sur place, d’un coup, dans la seconde ; ce sera magnifique ! L’œil rivé sur le viseur de la caméra, je cadre du mieux possible, levé debout au-dessus de mes amis.

La caméra tourne !

Sans hésitation, le buffle furieux fonce sur nous. Quelle image ! Ça va être sensationnel ! Mais qu’attend donc Senescat ?

Un grand « Boum ! » Un énorme choc !

Je me retrouve éjecté à quatre mètres, les pieds en l’air, après un saut à califourchon. Je me relève. Senescat, projeté sur le côté, semble légèrement blessé au bras gauche. Oudic a eu la présence d’esprit et juste le temps de se replier prudemment derrière un arbre voisin. Ayant fait son coup d’éclat, le buffle n’a pas insisté. Heureusement ! Il s’est enfui.

Nous nous relevons péniblement, numérotant nos abattis. Des bobos, mais rien de grave. Oudic est indemne. Par contre sa Landrover est amochée. Le pare-choc est enfoncé, délabré. Brave pare-choc, il a partiellement rempli son office, nous lui devons peut-être la vie. La calandre est endommagée, mais le radiateur est miraculeusement épargné ; le phare droit a volé en éclats ; l’aile droite est cabossée et la suspension avant est hors service. Mais ça roule tant bien que mal !

Senescat est furibard ! Au lieu de s’en prendre à lui-même, il entre dans une rage injustifiée, incompréhensible, si ce n’est du fait d’une énorme émotion, ou de la déception, à l’encontre d’Oudic, qu’il traite de tous les noms d’oiseaux. Il ne fallait pas qu’il coupe le moteur (il ne l’avait pas fait exprès), il devait le maintenir au ralenti, le levier de vitesse au point mort, prêt à repartir. Surtout, il était fou de courir se planquer derrière un arbre ; il aurait pu être chargé mortellement. Après ce flot d’injures déraisonnées, Louis se calme peu à peu.

- Et toi, qu’est-ce que tu fabriquais ? lui dis-je. Qu’attendais-tu pour tirer ?

- J’essayais fiévreusement d’extraire ma Moser de sa housse dont la fermeture était coincée ; impossible de m’en dépêtrer. Et toi, pourquoi n’as-tu pas tiré ? Ta Winch l’aurait au moins dissuadé.

- J’avais un œil vissé sur l’objectif, l’autre fermé ; je ne te voyais pas ; j’imaginais que tu voulais l’abattre au dernier moment. Je tournais désespérément dans l’espoir illusoire de ton exploit. Au lieu de quoi, je me suis retrouvé les fers en l’air, la caméra à dix mètres… Mais, bon, il y a plus de peur que de mal, excepté pour la voiture. Calmons-nous !

Reprenant nos esprits, nous remontons dans la Landrover mutilée mais encore fonctionnelle.

Que faire ? Au lieu de rentrer sagement au campement, nous décidons de régler nos comptes avec ce vilain buffle, de le punir de son agression (par parenthèse, l’agresseur, c’était nous !). Nous allons dans la direction où il s’est enfui. Les buffles ne courent pas très vite, avec de la chance nous pouvons le retrouver. Au bout d’un quart d’heure, effectivement, nous l’apercevons au loin, trottinant. Nous le rattrapons petit à petit.

- Fais bien attention de débrayer, de mettre au point mort, moteur au ralenti… au cas où… vocifère Senescat à l’intention d’Oudic. Et toi, Philippe, laisse ta caméra et prends ta Winch... on ne sait jamais.

Respectant à la lettre les consignes du chef, prêts à toute éventualité mais les fesses serrées à outrance, nous rejoignons le buffle à une cinquantaine de mètres. Il s’arrête, nous jauge de nouveau, nous faisant à peu près face. Sans attendre, cette fois, et d’un commun accord, nous tirons tous les deux. La grosse balle de Louis qui visait la pleine tête, touche l’échine au dessus de l’épaule, arrachant un bout de cuir, provoquant une plaie sanguinolente. Moins sûr de moi, j’avais préféré un organe moins vital, et ma balle lui perfore le poumon.

Le buffle s’enfuit !

- Nous l’avons ! s’exclame Louis enthousiaste.

- Pas sûr ! C’est un dur à cuire ; mais il est blessé ; suivons-le !

Il court encore un moment puis s’engage dans un épais massif de souroures (Acacia seyal) arbuste aux aiguilles longues, dures, acérées. Le boisement est infranchissable ; nous ne pouvons le pénétrer en voiture. Continuer la poursuite à pied est dangereux et aléatoire. Est-ce prudent alors que la nuit va bientôt tomber ?

C’est moi qui, cette fois, prends la décision hasardeuse, refusant d’abandonner la bête blessée. Hardiment, je prends la tête du trio. Il faut faire vite. Le buffle perd du sang dont les traces sont visibles sur le sol rocailleux. Au sortir du taillis de souroures, nous débouchons sur une clairière herbeuse, dégagée, au fond de laquelle on distingue une vaste touffe de roseaux. Il y a un point d’eau ici. Le buffle s’y est réfugié sans doute. Attention ! À coup sûr, il nous chargera.

Déployés en tirailleurs, à une dizaine de mètres les uns des autres, nous avançons. Senescat au centre ; Oudic à gauche avec un malheureux calibre 12 chargé d’une balle à hélice, et un peu en retrait ; moi sur la droite, ma petite Winch en alerte.

Nous progressons lentement, sur nos gardes. L’animal, s’il est là, aura pu se retrancher ailleurs, sur les côtés, voire sur l’arrière. Parvenus à une vingtaine de mètres des roseaux, le buffle se lève et nous charge, côté Oudic. Nos deux coups de carabine, simultanés, le clouent au sol, définitivement.

Ouf ! Il était temps ; la nuit s’abat presqu’aussitôt, nous laissant quand même regagner la voiture.

Oudic, à peine remis de sa frousse, nous dit que ce petit point d’eau est probablement connu de quelques membres de son personnel et qu’ils pourront venir le dépecer, l’étriper, le découper, à la lueur des torches et des phares, et en rapporter les pièces sur le command car 4x4.

Tant bien que mal, dans la pénombre, nous prenons le chemin du retour. Mais lequel ? Il n’y a évidemment aucun chemin. Nous mettons le cap sur une étoile… et butons sur le fleuve. C’est à l’opposé, pensons nous. Avec la seule pâle lumière du phare gauche qui, sous le choc initial, s’est un peu affaissé, nous avançons lentement, l’étoile dans le dos, cette fois. Nous entendons hurler les singes du haut des arbres ; nous percevons même le feulement caractéristique de la panthère, perchée elle aussi. Pourquoi ne bondirait-elle pas sur nos têtes ? A contresens de l’étoile… nous butons sur le fleuve. Nous sommes bel et bien perdus. Il est plus de 22 heures. Senescat est las, tendu, épuisé. Moi aussi. Oudic est en meilleure forme, mais craint de détériorer davantage son véhicule, son outil de travail et d’approvisionnement. Arrêtons ! Réfléchissons ! Nous sommes à l’intérieur du méandre, et nous avons buté sur ses deux bords. En prenant l’axe perpendiculaire, nous en sortirons peut être ; nous retrouverons le layon par lequel nous sommes entrés. Nous sortons la boussole et notons l’angle idoine par rapport au nord. OK !

Mais la boussole s’affole constamment. Elle ne peut fonctionner normalement tant qu’elle est en présence de l’importante masse métallique de la voiture. Je dois descendre, m‘éloigner d’une dizaine de mètres au devant du véhicule, prendre en main la boussole, lire le bon cap, si la faible lueur du phare le permet. L’opération est à renouveler tous les 500 m environ. Bien qu’en culotte courte, j’avance dans les broussailles au mépris des bestioles rampantes qui s’y agitent. Notre progression est des plus lentes, entrecoupée de doutes ou de contestations. Il est minuit passé lorsque nous croyons reconnaitre des indices, puis des preuves de notre passage de l’après-midi. Nous rentrons alors, pleins d’espoir et un peu plus vite, dans la fraicheur et la légère humidité de la nuit.

Le groupe électrogène du campement est allumé, ainsi que quelques lampes-tempête. Le personnel s’interrogeait et se faisait du souci. Comme attendu, le marigot où git le buffle est connu de certains manœuvres d’origine locale. Une demi-douzaine de volontaires embarquent dans le command car, munis de grands couteaux, de sacs. C’est seulement en tout début de matinée, tandis que nous sommes encore en sommeil, qu’ils ramèneront près de 300 kg de précieuse viande qu’ils boucaneront précautionneusement pour des jours moins heureux.

Cap au Sud

Ayant remercié, embrassé notre ami Oudic, nous reprenons notre Jeep sur une piste cahoteuse vers Bamako. Hormis la liaison par voie ferrée vers Dakar, liaison primordiale, la communication depuis la capitale soudanaise est, à l’époque, essentiellement routière. Elle n’est nullement orientée vers l’ouest, le Sénégal, car elle présente, grosso modo entre Kayes et Tambacounda, on l’a éprouvé, une interruption infranchissable d’environ 500 km. Le principal du trafic est axé nord-sud. Les chameliers apportent le sel au travers du Sahara, les bergers nomades mènent à pied leurs troupeaux de bovins et d’ovins jusqu’en Côte d’Ivoire. Les pistes relativement carrossables vont soit au nord-est, le long de la riche vallée du fleuve Niger, pour aboutir aux belles rizières de l’Office, soit au sud-est vers Sikasso, Bobo Dioulasso, Abidjan.

A l’immense et superbe marché de l’artisanat de Bamako, nous faisons sensation. Notre Jeep poussiéreuse, crasseuse attire irrésistiblement tous les regards, comme le jupon attire l’homme, l’aimant la limaille. Sous la bâche, fermement fixée pour éviter qu’elle ne s’envole à plus de 50 km/h, on peut deviner les formes de deux carabines ; et on peut facilement imaginer, les africains prenant volontiers leurs désirs pour des réalités, qu’en dessous se trouvent bon nombre de paires de défenses d’éléphant à négocier au marché ; du bel ivoire qui commence à être rare pour les artisans-artistes de la ville. On ne peut d’ailleurs s’y tromper : les deux gars au teint basané, à l’air hautain et suffisant sont des chasseurs de grand chemin en passe de vendre leur triste butin. La foule se presse autour de nous.

- Pas touche ; éloignez-vous !

Cependant, nous ne pouvons tous deux ensemble visiter le pittoresque marché. Nous nous y rendons alternativement, l’un après l’autre, de façon à ne pas abandonner la Jeep à la curiosité, l’avidité d’une populace agitée, farouche, vindicative.

Ayant refait tous les pleins, nous nous engageons sur la piste de latérite menant à Bobo Dioulasso. De là, nous obliquons vers l’est sur Ouagadougou, n’accordant qu’une courte attention à la célèbre mare aux crocodiles. Nous attachons tout de même un poulet à une ficelle, assez longue, pour filmer le crocodile le dévorant d’une bouchée. Plus au sud, nous traversons Diebougou en direction des bordures de la Volta noire. Il n’y a guère qu’un semblant de piste. La végétation est désormais exclusivement arbustive. Le pays est à peu près désert de vie humaine. A la tombée de la nuit nous parvenons à un village « du bout du monde » ; c’est exactement ce que nous voulions. Le chef de village met obligeamment une case à notre disposition, qu’il fait nettoyer à fond. Il est aimable, souriant, accueillant. Il bredouille quelques mots de français. Les apparitions de blancs sont assez rares chez lui, et il ne s’en plaint pas. Nous lui commandons un poulet et une papaye. Pendant que nous nous restaurons, la nuit s’installe. Or, par hasard, il se trouve que c’est la fête aujourd’hui ; une fête énorme dont nous ignorons la cause. Soudain, les tam-tams retentissent, les feux s’allument ; la foule se rassemble sur la grande place du village, la danse s’organise. Il s’agit plutôt d’une sorte de procession. Les uns derrière les autres, en rangs serrés, filles et garçons mélangés, tous se trémoussent bizarrement ; ils sautillent sur place, à pieds joints, progressant par petits bons ; ils s’abaissent, se relèvent, secouent les épaules de droite et de gauche. Ils répètent inlassablement les mêmes gestes, les mêmes chants plaintifs. Il n’y a aucune variante et la triste mélopée est monotone. Nous sommes tous deux assis côte à côte sur un tronc d’arbre. Ce n’est nullement en notre honneur que se déroule cette fête. Elle est loin d’être improvisée car la bière de mil, ou plutôt de sorgho dans cette région, a été généreusement stockée et coule à flots à l’occasion. Les femmes sont en pagne, torse nu ; les hommes également. Peu à peu, la tension monte ; les corps en sueur brillent à la lueur des flambées ; ils sont plus cuivrés que noirs, semble-t-il. Il ne s’agit ni de Mossis, ni de Bobos, ou de Dioulas, ethnies dominantes, mais de population Birifos et Dagoris, minoritaires, mal connues. Infatigable, l’alcool aidant, le serpent humain trémoussant poursuit sa ronde de plus belle comme une sorte de gigantesque et hystérique danse du canard.

Nous en avons assez vu ; vers une heure du matin, nous songeons à rentrer dans notre case que la fraicheur nocturne aura rendue plus accueillante, et où deux paillasses nous attendent. Il faut conserver la forme car les grandes manœuvres vont commencer immédiatement. Nous nous levons doucement. C’est alors qu’une splendide jeune fille de quinze à dix-huit ans, vraisemblablement, se détache du groupe, vient vers moi, me prend par la main. Je ne sais si elle souhaite simplement m’inviter dans la danse ou si elle préfère m’entrainer dans la case vers laquelle porte son regard avec insistance. Nous ne pouvons nous comprendre, si besoin est, que par gestes, ou par les yeux.

J’étais, comme tout le monde, sensible à la beauté noire, à son esthétique, sa plastique mais je recule et résiste à son invitation. La belle Birifo me fait alors un grand et large sourire. J’y distingue très nettement deux canines aussi pointues et acérées que des bistouris, proprement adaptées à déchirer la viande… mais laquelle ? Cependant, elle est au moins aussi vigoureuse que moi, et bien déterminée. Il faut toute la vigueur de Senescat pour lui faire lâcher prise, tandis que le chef de village est resté neutre. Je redoute qu’elle me morde de dépit, avant de réintégrer le rang.

Les éléphants

Le lendemain, réveillés tardivement, nous conférons avec le chef de village :

- Oui, il y a des éléphants dans le secteur ; ils étaient même à proximité ces derniers jours risquant de faire des dégâts. J’ai fait appel au fils du chef de canton qui est un pisteur réputé ; il est à votre disposition. Je vous donnerai deux aides, l’un pour porter la caisse popote, l’autre une réserve d’eau et de riz. Vous les rémunérerez, n’est-ce pas ? Vous n’aurez pas besoin de la Winchester, parfaitement inutile, et vous contenterez d’un seul fusil calibre 12. A votre retour, vous pourrez vous reposer de nouveau dans cette case.

Quel excellent discours ! Quelle merveilleuse organisation spontanée ! Nous n’en revenons pas.

Notre pisteur nous rejoint après notre repas. C’est un grand et beau jeune homme, assuré, énergique, parlant français ; il nous plait ; d’emblée nous lui faisons confiance.

En route ! Malgré la chaleur. Sans tarder, nous nous enfonçons dans la forêt au sein de laquelle la progression est relativement facile. Je porte seulement mon calibre 12, car depuis sa chute brutale, ma caméra est malheureusement enrayée. Sous la houlette du pisteur, nous parcourons plusieurs kilomètres. Nos deux aides nous suivent à quelque distance. La région est giboyeuse et nous rencontrons pas mal de gazelles de taille moyenne, à portée de fusil ; mais je m’abstiens de les tirer, sur ordre de Senescat qui craint qu’un coup de feu inopiné n’ameute et fasse fuir les éléphants, probablement proches.

Pas si proches que ça ! Nous marchons, marchons ; il fait horriblement chaud et lourd. Nous dérangeons encore de jolies petites antilopes.

Nos deux porteurs sont maintenant en arrière à une cinquantaine de mètres. Peu à peu, on ne les voit plus, ils disparaissent.

Le temps passe, la nuit approche. Le pisteur reste confiant.

Paf ! Paf ! J’écrase un taon virulent, puis un second.

- C’est bon signe ; le troupeau n’est pas loin, dit le pisteur.

Certes la présence de taons annonce celle de mammifères, mais lesquels ?. Nous ne remarquons ni traces de passage, ni fèces, lesquelles seraient pourtant bien visibles étant de la taille d’une citrouille, ni arbres arrachés et couchés au sol pour n’en déguster que les seules jeunes feuilles des pousses terminales, les plus alléchantes. Cette absence d’indices est inquiétante. On ne va tout de même pas refaire Fanny, comme pour le lion ! Ce serait trop cruel.

La raison en est que par un hasard inattendu, le troupeau d’éléphants vient vers nous et nous vers lui. Un faible vent nous arrivant de face, ils ne nous sentent pas. Bientôt, nous nous trouvons nez à nez, ou nez à trompe si l’on préfère. Il n’est que temps ! Il fait déjà sombre. Au travers d’une épaisse végétation, nous distinguons assez vaguement d’énormes masses négligemment insouciantes. Un gros mastodonte se présente à une cinquantaine de mètres à peine ; c’est une bonne distance de tir. Senescat savait qu’il fallait viser soit la pleine tête à mi-chemin entre l’œil et l’oreille, et c’était alors le coup fatal, soit en plein poitrail pour provoquer une blessure mortelle.

Mais Louis n’a pas le loisir d’hésiter ou de réfléchir. L’éléphant nous ayant vu agite fébrilement les oreilles et lève la trompe en signe de mécontentement. Il barrit fortement. Senescat tire, dans le noir. La bête fait demi-tour et tout le troupeau s’enfuit bruyamment, barrissant de fureur.

- Je l’ai eu ! s’exclame Louis tout heureux.

- Pas du tout, réplique le pisteur ; il était de face et vous lui avez simplement caressé le haut du crâne.

- Si ! Si ! Je l’ai atteint en pleine tête. J’en suis sûr. Courons, il ne va pas tarder à s’effondrer.

- Inutile ! Ce serait de la folie ! Vous l’avez à peine éraflé ; le troupeau va se précipiter dans la boucle des eaux de la rivière, la Bougouri-Ba. Vous ne le reverrez pas ; c’est à une centaine de kilomètres, à vol d’oiseau. Il n’est guère blessé.

Pour ma part, courageusement caché derrière Louis et son arme magique, je n’avais pas d’opinion. J’intervins cependant dans le débat.

- Vous avez dit blessé !

- Oui, sans doute dans le haut du crâne.

- C’est terrible ! Il va mourir infailliblement. Senescat a raison. Poursuivons-les, malgré la nuit ; nous les retrouverons ; allons !

- Il n’est que très légèrement blessé, assurément. La boite crânienne de l’éléphant est vaste, mais son cerveau n’a que la taille d’un petit quart Perrier. La balle ne l’a pas même chatouillé. D’ailleurs, s’il avait été mortellement atteint, tous ses congénères, au lieu de s’enfuir, seraient restés en place pour l’assister. Non ! Soyez raisonnables et réalistes ; vous ne pouvez aller dans la nuit. Il vous faudrait plus de trois jours de marche forcée pour joindre les rives de la Bougouri-Ba. De toute façon, je dois maintenant vous laisser. Je vous ai amené jusqu’aux éléphants ; j’ai rempli ma mission ; terminé, je rentre. J’ai d’autres obligations demain.

- Vous nous abandonnez ! dis-je.

- Non. Je vous recommande de marcher dans mes traces jusqu’au retour au village. Suivez-moi !

- Et que sont devenus les deux porteurs ?

- Ils ont remarqué, avec tristesse et inquiétude, que vous ne tiriez pas les gazelles pourtant à portée de fusil ; ils en ont déduit qu’ils avaient affaire à des amateurs ne sachant pas se servir de leurs armes. Et ils ont eu raison. Ce genre de chasse n’est pas une plaisanterie. Ils ont pris peur et sont discrètement retournés au village où vous les retrouverez, avec vos provisions. Nous y réglerons nos comptes.

Senescat frustré, désemparé, avachi, anéanti ne participait pas à la discussion.

- Non, déclarai-je ; nous réglerons nos comptes plus tard. Pour ma part, je continue. Nous n’allons pas laisser cette malheureuse bête blessée abandonnée à son triste sort ! C’est exclu.

- Tu as raison Philippe ! Bravo ! D’accord avec toi, intervient alors Senescat, se réveillant de son hébétude et de son abrutissement.

Nous nous séparons, sans regrets, ni invectives, ni rancune. Nous sommes seuls, perdus au milieu de la nuit, totalement démunis. Heureusement, j’ai dans ma poche une boite d’allumettes, proche du paquet de Gauloises. La fumée éloigne les petites bébêtes indésirables. Nous manquons de repères. Le pisteur nous a généreusement indiqué la direction de la rivière, presqu’à angle droit de celle du village. Mais pour l’heure, il faut dormir ; tout au moins, essayer.

Harassés de fatigue et d’émotions, sans boire ni manger, nous nous asseyons, dos à dos, au pied d’un grand arbre. Le sommeil, cependant, n’est guère possible. La fraicheur matinale nous ramène aux réalités. Allons ! Debout ! Courage !

C’est moi, cette fois qui vais en tête. Nul besoin de boussole ; je visionne clairement les traces encore fraiches du troupeau fuyard. Nous marchons, marchons sans cesse, sous le soleil brûlant, le ventre creux, la gorge sèche. Nous avisons une volée de pintades. Les éléphants étant loin, nous pouvons nous permettre de tirer ; d’ailleurs, nécessité fait loi. J’en tue deux d’une seule cartouche ; tout en marchant, je les plume, encore chaudes, assez facilement. Nous faisons halte, ramassons suffisamment de bois sec et allumons le feu, prenant garde toutefois de ne pas enflammer la brousse. Les pintades, vidées, sont enfilées sur un solide rameau de bois vert reposant sur deux fourches en Y, solidement enfoncées dans le sol. C’est de l’improvisation, du bricolage, de la débrouille, mais qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ! nous enseignait A. de Musset. Nos pintades sont à demi-cuites, à demi-cramées ; nous les dévorons de bon appétit ; je les croque à pleines dents, déplorant qu’elles ne soient pas si efficaces que celles de ma belle Birifo ; j’ai le secours du couteau, elle sans doute n’en a pas. Je comprends tout maintenant.

Reste à satisfaire le principal : la soif, de plus en plus prenante après ce fruste déjeuner. Pourrons-nous y résister deux ou trois jours d’ici la Bougouri Ba ? Non ; dès le lendemain, faisant suite à une après-midi éprouvante et une nuit infernale au sein d’une nuée de moustiques, nous apercevons un marigot à l’eau fétide et mal odorante.

- Faut pas boire ça ! crie Senescat, retiens-toi. Tu vas attraper la bilharziose ou quelque autre affection tropicale inguérissable. C’est dangereux.

Mais l’envie est la plus forte. J’entre dans le marigot, écarte des deux mains l’eau de surface, et m’en asperge le visage, les cheveux, la nuque, les épaules, puis le torse. N’y tenant plus, j’en bois quelques lampées dans le creux de la main, juste de quoi me rincer la gorge, et je recrache. Louis ne tarde pas à m’imiter.

Deux jours, deux longues, très longues nuits passèrent. Nous en avions marre des pintades, midi et soir, unique ressource alimentaire, à l’exception d’une bienvenue canepetière et d’un miraculeux manguier sauvage nous permettant de nous désaltérer sainement.

Nous avancions lourdement, pesamment, comme des damnés. Complètement fourbu, Louis n’en pouvait plus. Cette marche épuisante avait usé notre résistance... et nos espoirs. Cette marche, d’ailleurs, à quoi servait-elle ? Que faisions-nous là, perdus au fond de la brousse ?

Ah ! Oui, les éléphants ! Au diable les éléphants !

Le découragement nous avait envahi ; nous n’y arriverions jamais ; le pisteur avait dit vrai ; il avait l’expérience ; nous aurions dû l’écouter ; l’éléphant, en effet, n’était sans doute que légèrement blessé, et s’en était déjà remis, courant toujours.

Je me culpabilisais de ma folle intrépidité, imbécile, insensée, périlleuse. Je n’aurais pas dû entrainer mon ami dans cette galère, au-delà de nos limites, jusqu’à l’épuisement. Qu’allions nous devenir ? Bien que solidement armés, la peur, l’angoisse nous saisit.

Au troisième jour, nous eûmes vaguement l’impression de sentir, dans l’air, une certaine humidité. Une illusion, certainement. Cependant, nous trouvâmes des arbres couchés à terre dont les jeunes rameaux terminaux avaient été broutés. Puis je vis une belle bouse grosse comme cinq fois celle d’une vache. Pas de doute, nous retrouvons les éléphants, les « nôtres » peut-être. La bouse était déjà un peu sèche et les mouches y pondaient joyeusement ; les éléphants étaient à deux heures environ.

D’un coup, l’énergie nous ranime ; adieu la fatigue ! Les bouses devenaient fraiches maintenant ; nous n’étions plus qu’à une demi-heure, peut-être. Mais nous voilà soudain embarrassés, perplexes, devant une bifurcation. A l’évidence, le troupeau s’est divisé en deux parties s’éloignant l’une de l’autre. Quelle voie suivre ? Hésitations, doutes, palabres. Senescat opte pour celle de droite comportant les empreintes de deux gros spécimens. Le sol est sec, mais les traces sont nettes, de la dimension d’un disque 33 tours. Elles ne sont pas toutes récentes car une brise légère les a recouvertes de minuscules débris végétaux. Toutefois, l’heure tant attendue approche. Louis croit avoir perçu un barrissement lointain. Nous entendons aussi le fracas d’un arbre abattu, c’est significatif ! Hélas ! Pour une fois, une seule, c’est un bruit sympathique !

Louis ressuscité, attentif, a armé sa Moser. J’écarquille les yeux du mieux possible malgré un soleil éblouissant dardant au travers des arbres.

- Ils sont là ! chuchote Senescat.

- Où ? Je ne vois rien !

- Devant nous, sur la gauche. Pas un mot ! Observons-les ! Laisse-moi faire !

Il s’agissait d’une mère de taille imposante accompagnée d’un jeune de même stature. Senescat les mit en joue, hésitant entre les deux.

- Tu ne vas pas tuer ces animaux sans défense et sans défenses, lui dis-je sans retenue. Ce serait criminel, un massacre ! A l’évidence, aucun des deux n’est l’animal blessé que nous recherchons pour l’achever. Brisons là ! Rentrons au village… si nous le pouvons !

La mort dans l’âme, assurément, Louis abaisse son arme et me rejoint.

- C’est vrai ! C’est moi qui suis bête. Je n’ai aucune envie de tuer une mère et un jeune sans ivoire, dénués du trophée que je suis venu chercher. Nous avons échoué. Rentrons, si nous en avons la force !

Le retour fût silencieux, pénible, interminable. Une nouvelle nuit d’insomnie, accroupis dos-à-dos, nous attendait. Nous eûmes la chance de croiser une minuscule sente, due à l’homme vraisemblablement. D’un côté, elle se dirigeait vers la rivière, pour aller y puiser l’eau sans doute ; de l’autre, elle devait conduire à un hameau. Ce fût le cas. Nous n’en pouvions plus. Nous avions l’air de revenants, et les premières personnes qui nous aperçurent prirent la fuite. Les blancs étaient infiniment rares ici. Un pas de plus, et nous nous écroulions. Fidèle à cette merveilleuse hospitalité africaine, le chef de clan nous offrit de nous rafraichir, de nous restaurer, de nous reposer ; nous tombions de sommeil. Le lendemain, le chef nous révéla qu’il avait entendu parler depuis le village voisin de deux « toubabs » (blancs ) complètement fous, courant dans la forêt, à la recherche d’éléphants depuis quatre jours.

- Tu as dit village voisin ! A quelle distance ?

- Faalé ! Faaaaalé !... Ce qui signifiait très loin.

- A combien de kilomètres, à peu près ?

Le kilomètre ne veut rien dire pour l’Africain des profondeurs. Il répond :

- A un jour et demi de marche

Pas possible ! Impensable ! Catastrophe ! Nous sommes dans la purée intégrale !

- Penses-tu qu’au gros village « voisin » quelqu’un saurait conduire une Jeep ? hasardai-je.

- Sans doute, mais il faudrait du temps.

- Quelqu’un de ton hameau aurait-il une bicyclette ? Nous lui confierions les clés de la Jeep qu’il passerait au chauffeur du village « voisin », lequel ramènerait la voiture, l’homme et la bicyclette. Le messager et le chauffeur auraient une récompense.

- Vous êtes donc si pressés ! Vous n’êtes pas bien ici ? s’insurge le chef.

- Que si ! Grâce à vous nous nous sentons revivre, mais nous devons rentrer chez nous, à Dakar.

- Où ça ?

- A Dakar, très loin, au bord de l’océan.

- Jamais entendu parler, jamais vu l’océan.

Ainsi fut fait. La population nous regardait curieusement. Les blancs sont donc comme cela : sales, pas rasés, déguenillés, épuisés.

Ayant le lendemain récupéré la Jeep, la caisse popote, la Winch, le second calibre 12, ayant généreusement réglé nos comptes à l’égard de ceux, au hameau et au village, auxquels nous étions redevables, ayant fait des adieux brefs et touchants à ma belle et involontaire conquête qui tint absolument à me mettre un gri-gri autour du cou, nous nous dirigeâmes vers Diebougou et y fîmes tous les pleins. Cette petite ville perdue au fond d’un cul de sac, éloignée de tout, était pourtant un chef-lieu de « cercle ». Le jeune administrateur, « commandant de cercle », célibataire, devait bien s’y ennuyer. Il avait la trentaine et habitait une grande et confortable résidence. Ayant eu écho de notre aventure (en vérité, de notre mésaventure) par le tam-tam africain, aussi performant que le portable de nos jours, il avait pressenti que nous aurions, à un moment ou un autre, à passer à la « station-service ». Il avait prescrit au pompiste de nous avertir qu’il nous offrait un pot. Ce n’était pas de refus ; nous avions hâte de retrouver le monde « civilisé » et un pastis ou un punch bien frappé. Nous avions eu le loisir de nous laver, nous raser, nous rincer de A à Z. Il nous reçut aimablement.

- Vous chassiez l’éléphant ? demande-t-il.

- Oui, nous étions venus pour ça, de trois mille kilomètres, dans l’espoir de ramener un trophée, mais nous sommes bredouilles, fatigués et contents malgré tout. Nous avons vécu des moments difficiles, inoubliables.

- Vous seriez donc satisfaits de revenir bredouilles !

- Hélas ! Nous aurions donné gros… Mais tout est bien ainsi. Nous avons dépensé une énergie incroyable. C’est la chasse… c’est le sport… c’est la vie.

- Allons, allons, pas de regrets ! Vous auriez aimé rapporter une belle paire de défenses ?

- Sûrement, et c’est loupé.

- Venez, suivez-moi !

Il nous guide dans un couloir et y ouvre un grand placard à l’intérieur duquel se trouve un lot d’une vingtaine de paires de magnifiques défenses.

- Consolez-vous, choisissez, c’est seulement vingt mille francs CFA la paire. Vous me signez une reconnaissance de dette et vous m’envoyez un chèque depuis chez vous. Il y en a pour vous deux.

Nous nous regardons pantois, estomaqués. Comment ! Ce vilain et indigne haut fonctionnaire, profitant, abusant de sa position, se prête à un tel commerce véreux ! Et il nous a attirés dans ce traquenard abominable ! Quelle honte ! C’est à vomir !

- Adieu, bandit ! m’exclamai-je, en crachant par terre.

Louis me donna une bonne petite tape amicale dans le dos.

Ajouter un Commentaire